Nell’epoca in cui l’Impero romano d’Occidente conclude la sua storia, ad Aquileia si pongono le basi per una cultura musicale oggi irrimediabilmente perduta, ma capace di alimentare una vera e propria leggenda. E mentre canti, antifone e inni aquileiesi conquisteranno i fedeli di mezza Europa, alla fine dell’VIII secolo due intellettuali friulani apriranno una fase nuova nella storia della musica. Destinata a cambiare nel profondo la nostra civiltà.

Nelle nebbie della storia

Nel 313 d.C., a Milano, l’imperatore Costantino promulga un editto per la libera professione di tutte le fedi nel mondo romano: una mossa squisitamente politica, ma sta di fatto che, dopo tre secoli, l’editto chiude per sempre le persecuzioni anticristiane. E apre, al contrario, il cammino inarrestabile del Cristianesimo, che nel 380 diventerà religione di stato con l’editto di Teodosio.

Nei 67 anni che separano i due eventi, l’Impero è lacerato da guerre civili, invasioni, saccheggi, ma è anche un laboratorio culturale formidabile, dove Oriente e Occidente sono molto più vicini di quello che si crede: e Aquileia, per la sua posizione strategica, è esattamente al raccordo di questi due mondi. Qui, nel 370 circa, arriva una fi gura straordinaria: il dalmata Girolamo, futuro santo e dottore della Chiesa. Dirà, nel suo Chronicon, che Aquileienses clerici, quasi chorus beatorum habentur, «i chierici di Aquileia sono stimati come un coro di beati». Da questo appunto è nata una sorta di mitologia, che ha individuato nel chorus una vera e propria scuola di canto sacro: tuttavia, il latino e la collocazione della frase, dopo un paragrafo dedicato alla lotta contro l’eresia, dimostrano che il ‘coro di beati’ è, semplicemente, un gruppo di ferventi cristiani, definiti così perché fedeli alla linea anti-eretica stabilita dal Concilio di Nicea del 325.

Eppure, altre testimonianze ci dicono che nel Patriarcato di Aquileia esisteva veramente una tradizione musicale di alto livello, con delle peculiarità che la distinguevano dal resto del mondo cristiano. Certe antifone, ossia i canti che si alternavano alla recitazione dei salmi (dei quali erano introduzione e spiegazione), esistevano solo qui; altre si ritrovano solamente in pochi manoscritti di Germania, Polonia, Spagna o altrove; altre ancora sembrano comuni a quelle dei riti cristiani d’Oriente. Cromazio, vescovo della città dal 394 al 413, dichiara con orgoglio: «Abbiamo dato i nostri canti anche a Roma». Purtroppo, di questa tradizione conosciamo ben poco: il ‘rito antico aquileiese’ è un fantasma dai contorni sfuggenti, appena tratteggiabili da pochi manoscritti superstiti, perché alla fine dell’VIII secolo questo mondo volgerà al termine.

Paolo e Paolino

Nel 730, a Cividale, nascono Paolo Warnefrido e un certo Paolino. I nomi sono parlanti: Warnefrido denuncia una chiara origine longobarda, ma ‘Paolo’ è un altrettanto chiaro segno di romanizzazione già avvenuta; Paolino, invece, è spiccatamente romano, figlio di un’antica famiglia latina.

Warnefrido si trasferisce presto a Pavia, dove si forma culturalmente nella scuola della chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro, fondata dal re Liutprando per accogliere le spoglie di Sant’Agostino, arrivate qui in maniera rocambolesca, e affiancarle a quelle – già presenti in città – del filosofo Boezio. Queste tre figure legate a Ciel d’Oro hanno più cose in comune: tutte e tre si occuparono di musica, tutte e tre vissero in un’epoca di caduta di un regime. Nel caso del Warnefrido, quello dei Longobardi, crollato sotto i colpi dei Franchi fra il 774 e il 776: l’Italia, e con essa il Friuli, diventa terra di Carlo Magno. Per Paolo è il momento di fuggire: già avviato agli studi canonici, entra nel monastero di Montecassino e diventa il Diacono autore della fondamentale Storia dei Longobardi. Suo fratello, invece, viene fatto prigioniero: nel 782, Paolo si presenta a Carlo Magno per chiederne la liberazione.

Lo fa con un carme in perfetti versi latini: una scena che evidentemente impressiona Carlo, subito consenziente di fronte alla richiesta, ma soprattutto interessato a questo intellettuale che maneggia con maestria la lingua e la letteratura di Roma. Il programma politico del sovrano è infatti ambizioso: il suo non sarà un regno, bensì un Impero, perché esteso al di fuori del territorio di nazionalità franca; sarà Sacro, poiché di religione cattolica; e sarà Romano, in quanto erede di quello dei Cesari.

Per realizzare tutto questo, però, le conquiste militari non bastano: Carlo capisce che occorrono uomini di cultura nei ruoli chiave. Ed ecco che alla corte di Aquisgrana convergono i più importanti intellettuali del tempo, fra cui Paolo Diacono e il Paolino di cui sopra, divenuto patriarca di Aquileia nel 787: si incontrano così, dopo essersi ignorati per decenni, due coetanei e concittadini, a 750 km dalla loro Cividale. Dalla nuova capitale partono direttive precise, come quelle dettate nell’Admonitio generalis del 23 marzo 789, con cui Carlo Magno impone in tutto il suo Impero una sola fede (il cattolicesimo), una sola lingua ufficiale (il latino), una sola versione dei testi sacri, una sola regola per tutti i monasteri (quella di San Benedetto), una sola forma di studio teologico (lettura della Bibbia, della patristica, dei classici latini e applicazione delle arti liberali) e, soprattutto, una sola liturgia: quella del Canone Romano. Il patriarcato di Aquileia, che fino ad allora aveva celebrato la messa e l’anno liturgico in forme autonome, è costretto a uniformarsi e il zelante riformatore è proprio il suo vescovo Paolino. Il quale, tuttavia, non si limita ad eseguire degli ordini: poeta e musico egli stesso, appena nel secolo scorso gli è stata riconosciuta la paternità del celebre inno Ubi caritas est vera, Deus ibi est, reinterpretato in italiano come «Dov’è carità e amore, lì c’è Dio». Un canto che da undici secoli risuona nelle chiese di mezzo mondo, in principio intonato il Giovedì Santo, al termine della lavanda dei piedi, e oggi eseguito in ogni occasione. Ma a questa storia manca ancora un capitolo fondamentale.

Dalla musica della parola alle parole in musica

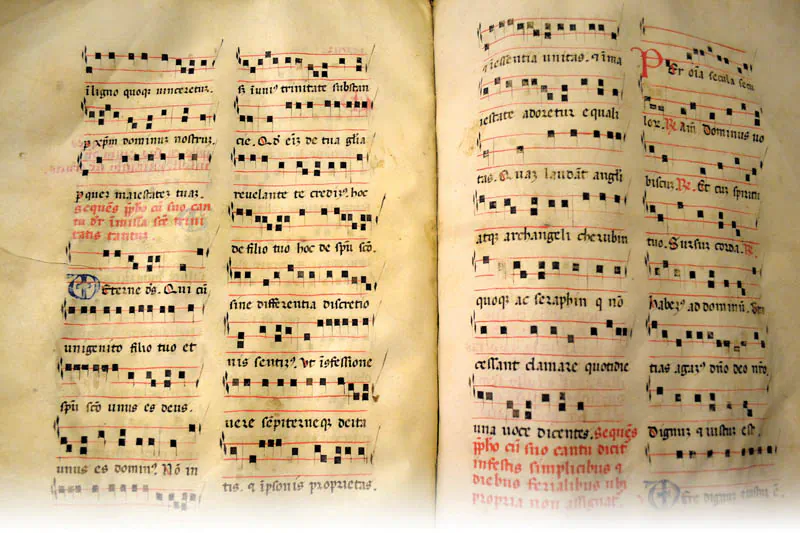

Se prendiamo un manoscritto ‘musicale’ precedente al XIII secolo, ci imbattiamo in alcuni segni dalle forme più varie che sembrano svolazzare sopra le parole: si chiamano neumi e hanno la precisa funzione di suggerire ascese, discese, passaggi rapidi e soste più ampie della voce. Non sono, dunque, segni musicali, poiché la musica era imparata a memoria, tramandata per via orale: sono invece simboli retorici, necessari a chi doveva pronunciare quella che, a tutti gli effetti, era Parola di Dio. Alle origini dei neumi ci sono due segni fondamentali: l’accento acuto (/), che nelle lingue classiche segnalava l’innalzamento della voce, e l’accento grave (), che ne indicava la discesa.

Tutti i neumi sono successive modifiche di questi due elementi originali: apici, pedici, virgolette, puntini e altri minuscoli tratti che servivano al cantore per sapere dove fermarsi, dove scandire lentamente, dove velocizzare il ritmo, dove porre l’attenzione aumentando la tonalità, dove salire e dove scendere: in altre parole, come eseguire un brano, la cui musica era già nota.

Per capire meglio questo mondo, siamo tornati alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele e abbiamo consultato il manoscritto n. 4 del XII secolo: un breviario con numerose antifone sulle quali campeggiano i neumi. Anche da profani, si coglie immediatamente la loro funzione di indicatore retorico: ad esempio, sopra l’espressione ecce dominator Dominus, che una traduzione italiana rispettosa del gioco di parole dovrebbe rendere con un impossibile «ecco il Signore che signoreggia», si osserva uno straordinario fiorire di segni, perché la pronuncia del nome di Dio necessita di un’attenzione particolare.

E ci rendiamo conto di essere di fronte a una raffinatissima civiltà della parola, dove contenuto ed esecuzione sono inscindibili, in cui il valore e il significato dei singoli vocaboli sono resi espliciti dalla loro pronuncia. Un secolo prima rispetto al Breviario di San Daniele, però, le cose erano già cambiate. Nel 1023, ad Arezzo, un monaco di nome Guido diventa maestro di canto nella cattedrale della città. La sua idea è tanto semplice quanto rivoluzionaria: anziché continuare a scrivere le modalità di esecuzione della musica attraverso i neumi, perché non registrare per iscritto la melodia vera e propria, così da fissarla per sempre evitando errori di memoria per i cantori? Il principio è chiaro: assegnare a ogni intervallo musicale un nome unico e una posizione fissa, sempre riconoscibile, all’interno di un sistema di linee parallele, che diventeranno cinque nel Quattrocento grazie a Ugolino da Forlì, andando a formare il moderno pentagramma.

Siamo dunque all’origine delle note e all’alba di una civiltà nuova, che giungerà dal dominio della parola a quello della musica. Ed è in questa fase di passaggio che si colloca il famoso Processionale del XIV secolo conservato a Cividale, con le sue sacre rappresentazioni (forme embrionali di teatro) e i suoi 185 canti da eseguire durante le processioni. Di questi, sette non si trovano da nessun’altra parte; uno in particolare, Submersus iacet Pharao, è un “discanto” che sembra uscito da una fiaba.

Resta un ultimo punto: come sono nati i nomi delle note? Guido d’Arezzo prende come spunto la prima strofa di un inno allora molto conosciuto e isola le prime sillabe di ogni verso:

Ut queant laxis Affinché possano far

Resonare fibris risuonare con ampi accenti

Mira gestorum le meraviglie delle tue gesta

Famuli tuorum i servi tuoi,

Solve polluti cancella il peccato

Labii reatum dal loro labbro impuro,

Sancte Iohannes. o San Giovanni.

Al gioco delle iniziali sfugge il solo ut, che diventerà do appena nel Seicento, ma a noi interessa un’altra cosa: chi è l’autore di questo testo? È Paolo Diacono, che avevamo lasciato diviso fra la corte di Aquisgrana e il monastero di Montecassino. Un millennio dopo la rivoluzione di Guido d’Arezzo, le note musicali che hanno conquistato il mondo ci parlano ancora di questo chierico longobardo, che alla corte di Carlo Magno seppe farsi ascoltare perché aveva un patrimonio inattaccabile da qualsivoglia crisi: la cultura.